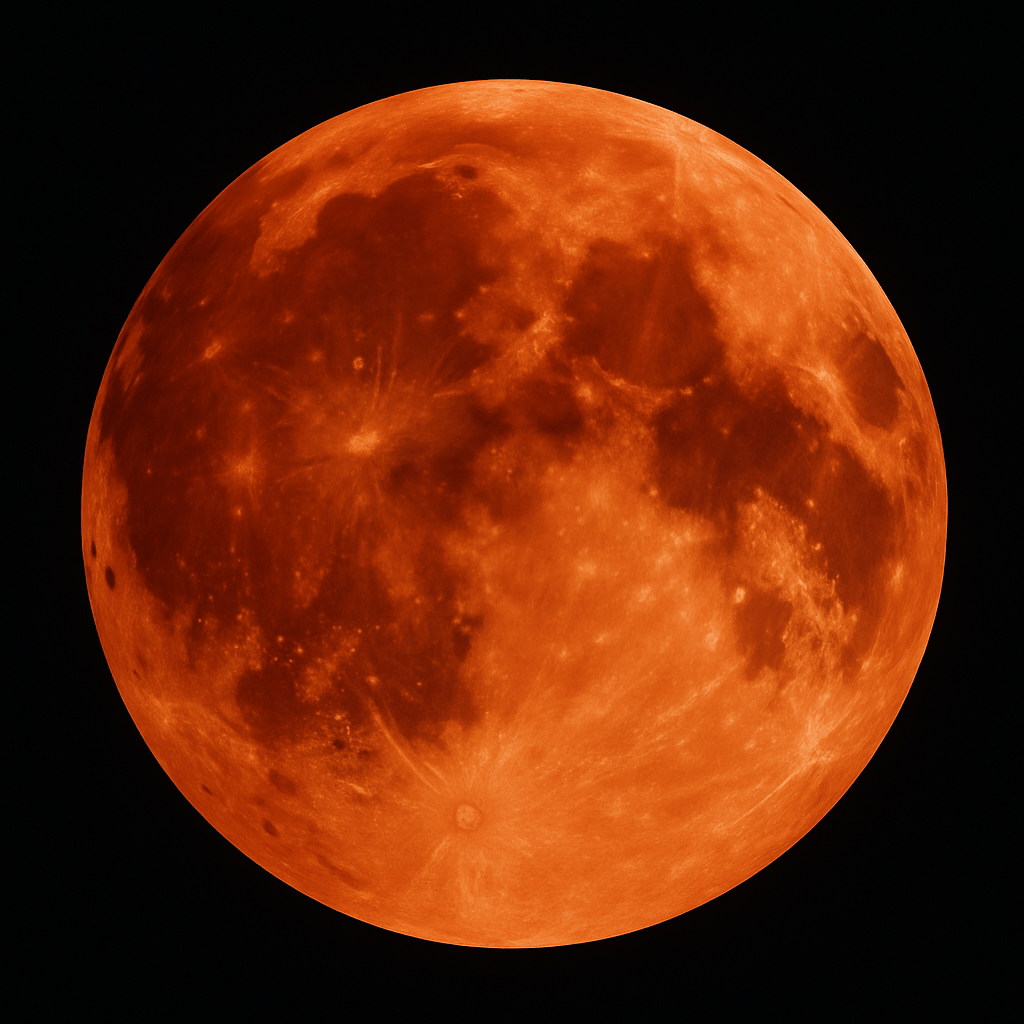

Por primera vez estoy en un lugar abierto desde el que la Luna se muestra sin obstáculos. Esta noche, al alzarse sobre el horizonte, ya la encontraré eclipsada, teñida de rojo. El espectáculo tiene algo de místico: la Luna siempre está ahí, indiferente, pero cuando ocurre algo excepcional, sentimos la necesidad de mirarla con más atención.

Público objetivo: siete mil millones de almas.

Me acomodo en un butacón, con la cámara preparada. En la calle, un coche acelera con un estruendo innecesario. Una moto lo imita, como si a sus conductores les fascinara el rugido infernal. Un vecino enciende un soplador de hojas. Es una hora extraña para recoger las hojas…En la terraza de enfrente, bajo una guirnalda de luces, otros vecinos se han reunido entre música y risas, demasiado altas.

De repente, petardos. Los perros ladran con angustia. Un hombre increpa a los culpables y una voz de mujer responde:

—Sólo son niños.

Alzo la vista: la Luna ya está ahí. La observo antes de disparar la primera foto. Pienso que, sin tanto ruido, el momento sería perfecto.

Me despierta la humedad y, sobre todo, el silencio. Un silencio absoluto. Me he quedado dormida a pesar del ruido.

Me cuesta orientarme. Miro la cámara, después al cielo. La Luna ya no es roja: luce brillante, con sus tonos grises y azulados habituales. En la terraza de los vecinos, la guirnalda sigue encendida, pero no queda nadie. Debe de ser tarde. Me levanto con cierta inquietud: la ausencia de sonidos me perturba.

Escucho. Nada. Ni coches, ni motos, ni aviones. Ni siquiera los perros.

Al día siguiente, bajo la luz del sol, el silencio me oprime. Ningún trino, ningún motor. La calle conserva su aspecto normal, pero está vacía. Entro en el supermercado cercano: puertas abiertas, electricidad en marcha, estanterías repletas. Nadie.

Salgo de nuevo.

¿Qué está pasando? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no se oye nada?

Han pasado más de tres meses.

La electricidad persiste, pero no hay wifi, ni 5G, ni televisión. La radio sólo devuelve un zumbido. No he encontrado a nadie en cincuenta kilómetros a la redonda. Cada día salgo a buscar lo necesario. No me falta de nada. Me distraigo con los viejos DVD que guardaba en una caja olvidada: Los Soprano, A dos metros bajo tierra… Ahora me espera 24 horas.

A veces salgo a la calle con una cacerola y una cuchara de madera, golpeando con fuerza, como si alguien pudiera escucharme. El silencio es insoportable. Me salva la música.

Mi única esperanza cuelga en la nevera: un calendario. Tacho los días uno a uno. El 3 de marzo de 2026 habrá otro eclipse total de Luna, aunque no se verá desde España. Me aferro a la idea de que esa noche todo volverá a la normalidad. Si no, esperaré al 28 de agosto, cuando habrá un parcial. Tengo todas las fechas anotadas: iba a escribir un artículo sobre eclipses para mi blog, pero nunca llegué a hacerlo.

Y si tampoco ocurre nada, me quedará el 31 de diciembre de 2028.

Ese día desearé con todas mis fuerzas la normalidad: las personas, el bullicio, los vecinos, los petardos, los perros… Incluso a esos conductores que disfrutan de su rugido infernal.